置身事内 债务与风险 消费「资金拆借随意会导致的风险是」

时间:2022-12-26 18:53:13 • 来源:举个栗子216815794

债务从哪来?

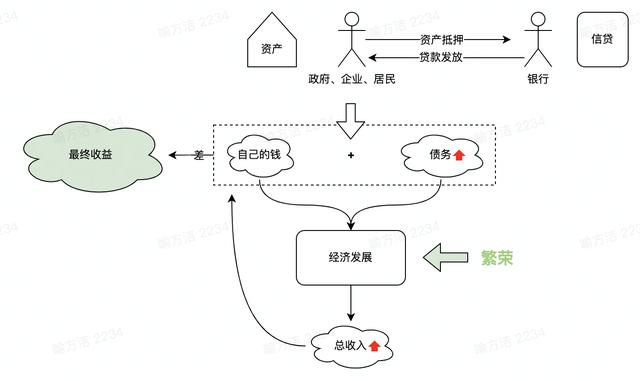

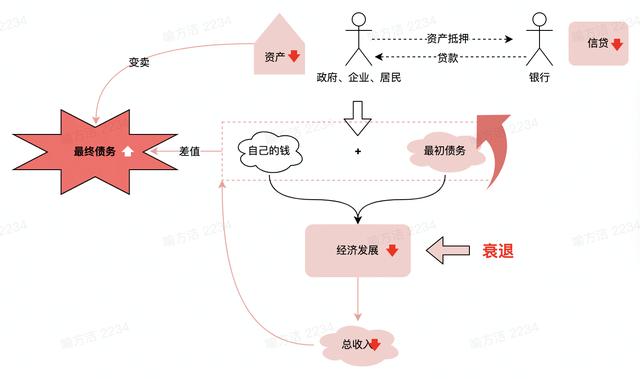

债务的积累或“加杠杆”的过程,就是人与人或者各部门之间商业往来增加的过程,会推动经济繁荣。经济下滑时期,资产价格跳水资产价格下跌,导致信贷收缩债台高筑的成因

债务的积累或“加杠杆”的过程,就是人与人或者各部门之间商业往来增加的过程,会推动经济繁荣。经济下滑时期,资产价格跳水资产价格下跌,导致信贷收缩债台高筑的成因

拉大贫富差距,资金涌入资产国际资金涌入钱不值钱了,国内贫富差距拉大。有钱人钱花不完,借给穷人穷人借钱大部分为了买房,资金涌向房地产变成泡沫实体企业投资不足,没法钱生钱了经济增速放缓:风险高项目少,投资更谨慎了行业集中度高:大企业越来越大,竞争减弱(投资下降、生产率变低)

拉大贫富差距,资金涌入资产国际资金涌入钱不值钱了,国内贫富差距拉大。有钱人钱花不完,借给穷人穷人借钱大部分为了买房,资金涌向房地产变成泡沫实体企业投资不足,没法钱生钱了经济增速放缓:风险高项目少,投资更谨慎了行业集中度高:大企业越来越大,竞争减弱(投资下降、生产率变低)

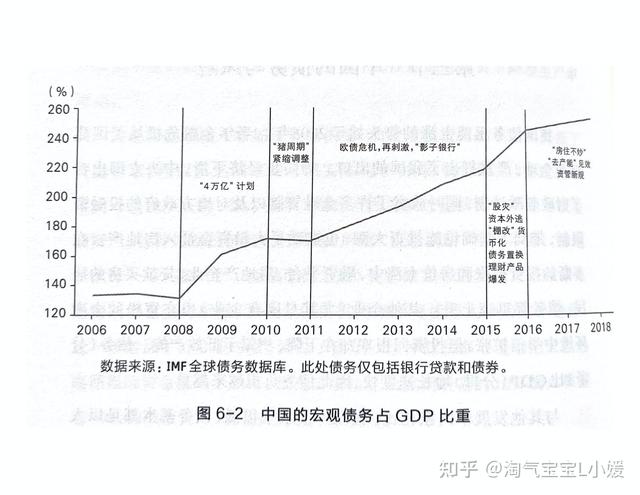

中国债务现状-累积过程

如何化解债务风险

下一章预告我国对国际经济体系的冲击从国际冲突的角度出发,由外向内再度审视国内经济结构的失衡问题。

源于人性的欲望满足、盲目乐观

微观--身边的贷款买房

宏观--债务成就经济运转政府 借钱 投资基础设施、企业 贷款 进行生产

债务和经济的关系债务有两面性

债务推动经济繁荣

经济衰退加大债务冲击

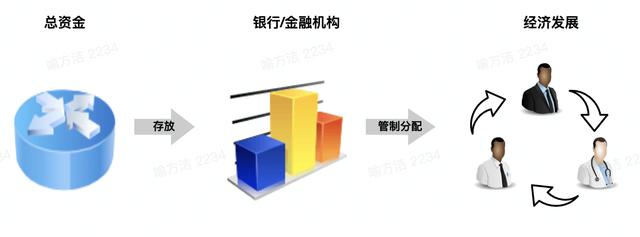

将一个国家的资金流转,总结拆分成3个实体:总资金、银行/金融机构、经济内循环;那债务危机的产生就存在于这三个环节当中

下面以美国为例,讲述美国当年次贷危机成因

-供给侧跨国借钱 盘子变大钱贬值单向借钱:中国等东亚国家,因贸易原因单向借钱给美国,压低了美国利率、推动房地产投机,引发金融危机。双向流动:“你借我,我借你”,让“毒资产”规模变大。-资金管配资金供给过热 固定汇率体系-->浮动汇率,可跨境借钱,导致各国银行限制放宽银行自身的风险高银行规模大、杠杆高期限错配(借进来的钱大多短期、借出去大多长期)大部分和房地产有关风险联动 传导其他部门(证券、债券...)-经济内势中国债务现状-累积过程

三次金融危机事件,中国采取的解决方案是:通过放出资金的方式,更多把资金放出来促进投资

事件1:08年全球金融危机

解决方案:出台“4万亿”计划,中央政府、地方政府分别投资1.18万亿、2.82万亿元。同时不断降准降息,放宽银行信贷。微观表现:放松对地方融资平台的限制这些资金找到了基建和房地产两大载体,相关投资迅猛增加事件2:11年欧债危机爆发,国内制造业陷入困境

解决方案:降准降息、放松对地方融资平台发债的限制微观表现:“影子银行”扩张,大量资金引向融资平台中央加强对房地产行业的控制和监管城投债激增事件3:15年遭遇“股灾”,美元加息

产能过剩和房地产库存问题开始凸显、美联储退出量化宽松-美元开始加息、人民币对美元汇率一路贬值,接近破七

解决方案:降准降息、财政部-置换地方债、中央-棚户区改造实物转货币安置微观表现:房价上涨、“影子银行”在监管下大幅萎缩、银行理财产品规模开始爆发、流向融资平台和房地产行业的资金总量增加-存在问题地方政府/融资平台企业的债务(第三章内容)房地产企业的债务冲击整个宏观金融系统、钢凝土建材、危机地方政府和融资平台偿还债务的能力)

美元加息,带来美元债(无收益产生)国企“吸血”利润率低,负债率高,但背靠地方政府

如何化解债务风险

债务的解决方案有两个部分:1、偿还已有债务;2、遏制新增债务

-偿还已有债务地方政府--微观角度切入

增加收入(适用经济上行时,招商引资增加税收、提高房价)压缩支出(公共服务,经济增速会放缓)变卖资产(导致资产价格大跌)国家--宏观角度切入

增发货币(常用)以增发货币来降低利率,刺激投资带来经济增长

增长,借款人实际收入增加

未增长,维持通货澎涨,随物价增长和时间推移,负债会减轻

量化宽松(缺点:会拉大贫富差距)增发货币来买入资产,把货币注入经济(美国做法)

债务货币化(缺点:通货膨胀、无利息约束货币贬值)财政部发债融资,央行直接印钱买过来,无利息用

-遏制新增债务限制房价上涨土地财政和土地金融资金流转减少国企投入资本市场改革银行贷款-->股权投资(多方承担风险、约束公司行为,产能过剩)✨ 发现&思考-有意思的联动金融危机-->解释国家改革

金融危机引发债务的起因

但问题解决不是简单的货币和金融问题

根源在于国家经济发展的模式和结构

所以在降债务的过程中伴随着一系列深层次的结构性改革

危机时刻/还债-->联动身边现象

经济危机带来的产能过剩,可以解释以下问题:

为啥企业/创业这么多?降本增息/增发货币,鼓励大量投资为啥会出现国际贸易?超出产能,国内市场竞争无优势,多出产能输出国外头部企业的竞争现状和国度价值?投资和国外竞争的同时,会冲击本国,导致本国资产价值成本降低。头部要国内存活,需不断创新找到更高附加价值。我国制造业的质量和技术含量在竞争中不断上升,在全球价值链上不断攀升,也带动了技术创新和基础科学的进步,进一步冲击了发达国家主导的国际分工体系。下一章预告我国对国际经济体系的冲击从国际冲突的角度出发,由外向内再度审视国内经济结构的失衡问题。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

精彩信息

2021-06-03

2021-06-03

2021-06-03

2021-06-03

热门推荐